課題図書

2022/02/26

ふらっと立ち寄った書店の棚で

目にとまった一冊の本。

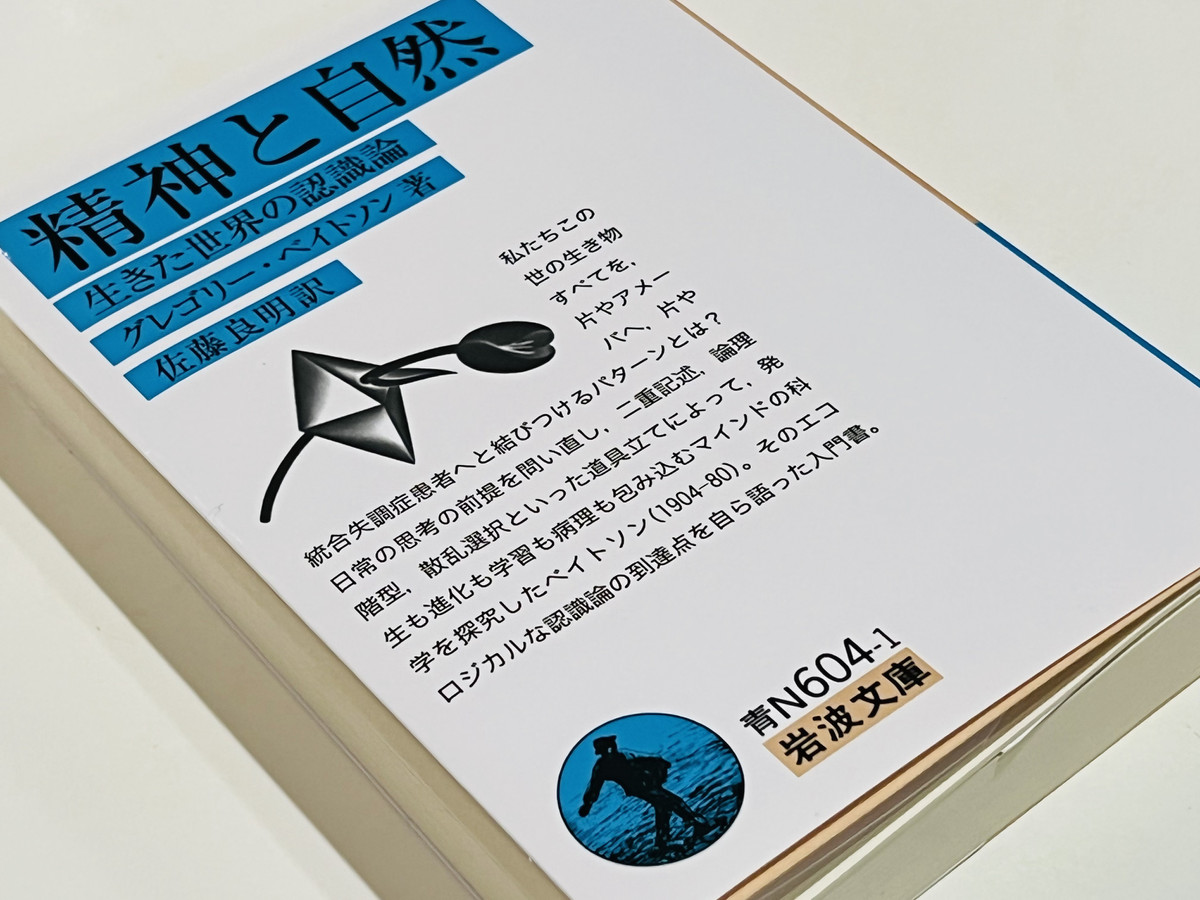

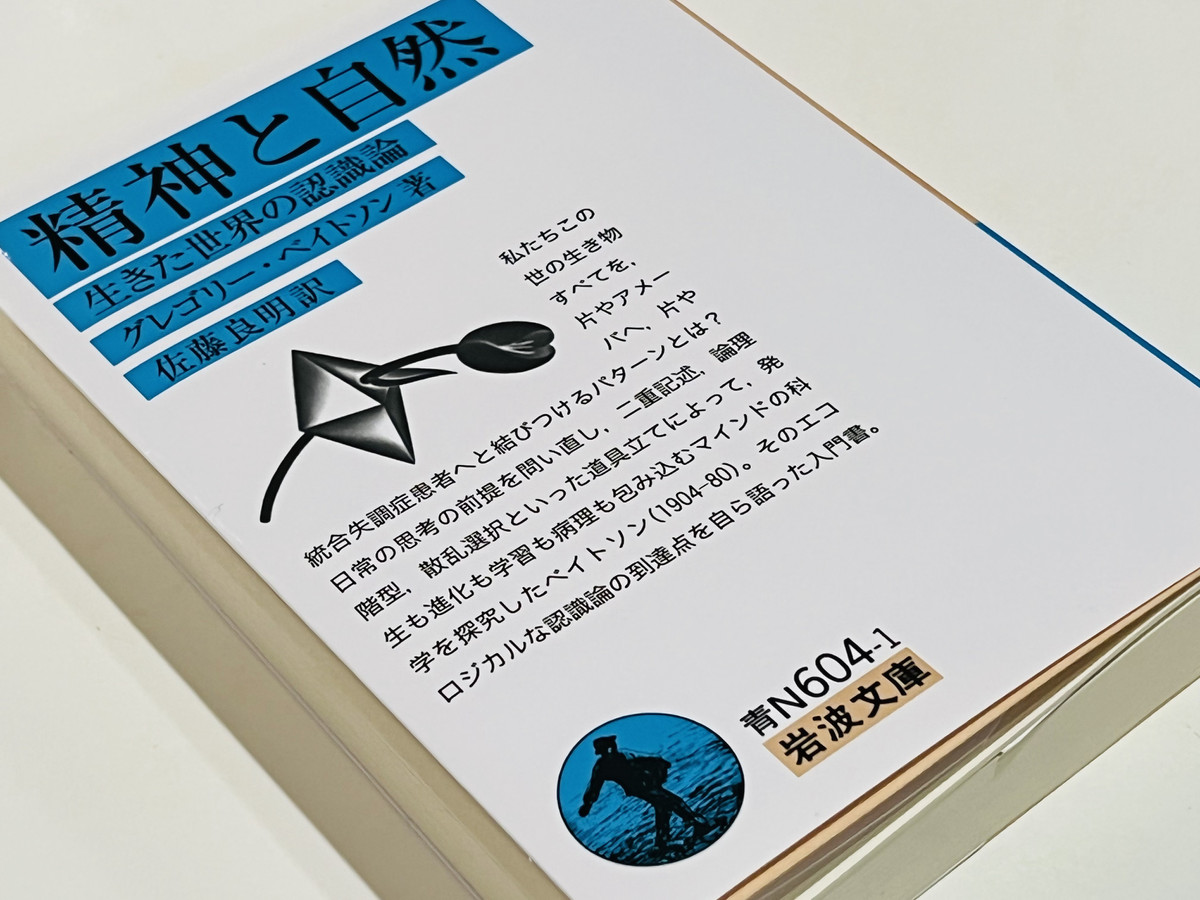

グレゴリー・ベイトソン『精神と自然』

まだ20歳になる前くらいだったろうか

美術に関して色々と指南して下っさった方が

いつか読んでみると良いよと薦めてくれた本が

文庫版になっていた。

読む機会を逸したままだった

うん十年前の課題図書

小さなアトリエの光や音や匂いまでも

記憶から蘇ってくるような懐かしさと共に

今更だけど読んでみようという気持ちになった。

過去からのノックのような

1冊の本と出会い。

その扉を遅まきながら開け

どれだけ時を経ても

導きは持続しているのだとしみじみ感じつつ

読み進めている。

ベイトソン氏の当時7歳のお嬢さんのエピソード。

子どもは時々、こんなふうにスパッと本質を言い当てるもの。

大人は螺旋という幾何学パターンに気付いたとしても

それに満足してしまって

「生きていたんだ」というところまで

思考が及ばないものなのではないだろうか。

娘のキャシーが七歳のとき、誰かからキャッツ・アイの指環をプレゼントされたことがある。それをはめている娘に、私はそれは何だねと尋ねた。キャッツ・アイよ、と娘は答えた。

「そのキャッツ・アイって本当は何なんだろうね」

「ほんもののネコの眼じゃないことは知ってるけど……石かなんかじゃないかしら」

「はずして、裏を見てごらん」

娘は言われる通りにした。そしてすっとんきょうな声をたてた。

「あっ、渦巻きになってる!きっと前は生きてたんだ!」

キャッツ・アイという緑がかった円盤は、実際、熱帯の海に住むカタツムリのオペルキュラム[巻貝の蓋]である。太平洋戦争からの土産に兵士が大量に持ち帰ってきたようだ。

キャシーの立てた大前提は正しい。水面の渦巻き、星雲、旋風以外の自然界の螺旋はすべて生物によって作られる。このテーマについてはいろいろな方面から本が出ているので、興味のある方は探して読まれることをお薦めしよう。(「フィボナッチ数列」と「黄金分割」という言葉を頼りに探されるとよい。)

要するに螺旋とは、全体の形(プロポーション)を保持しながら、一端が一次元的に成長するさいに生じる図形である。止まったまま動かない渦巻きというものがないことを思い起こしていただきたい。

グレゴリー・ベイトソン『精神と自然』岩波文庫

この記事へのコメントは終了しました。

コメント