ナチュラル・リボン

2020/03/17

【枝垂れ桜】

桜の眺めというのは不思議だ。

こうして見事な枝垂れ桜を見上げていると、時間も場所も違うところで見上げた枝垂れ桜の記憶が鮮やかに蘇ってくるのと同時に、その頃印象的に刻まれた師の言葉がフッと呼び覚まされたりもする。

「ナチュラル・リボン」

記憶の小箱から表れたその言葉にふわりと包まれる様な気持ちになった。

【読書】

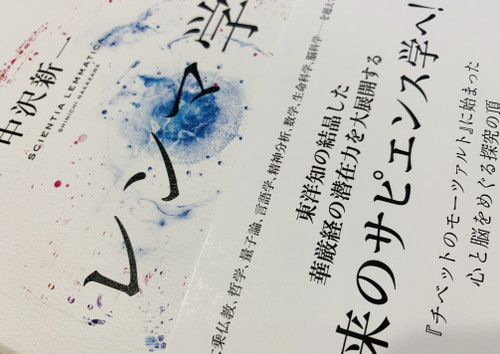

今読んでいるのは『レンマ学』

それを敷衍することなど私には到底できないが、このところ読んできた『自然は脈動する』も、『内臓とこころ』や『胎児の世界』も、あるいはかつて読んだ『<いのち>の自己組織』その他多々の本からも重層的に感じ取っている何かと、身体を通じて感じてきたものとが重なり合って、朧げな未だ輪郭を持たないかたちとしてわからなさの向こう側に灯っているという感触だ。

読了はしたけれどそれはやはり何かを把握するということではなく、その感触を記憶の片隅に置いて身体を通じて稽えていくことになりそうだ。

目の前に置かれた自然は「事法界」の相貌を見せている。それは変化する現象としての自然である。その自然を芸術家の「一心法界」をくぐり抜けさせることで、「事々無碍法界」の相貌をそなえた自然に生まれ変わらせるのである。現象の奥に大象を見出すと、それが形を持たないことがわかる。山水 (風景)が芸術家の「一心法界」と一にして二、二にして一となれたとき、偉大な風景画は生まれると、石濤もセザンヌも同じことを語っている。

芸術は感覚の言葉で語られたレンマ学にほかならない。レンマ的知性の充満する「一心法界」は、あらゆる方角から押し寄せあらゆる方角へ波及していく波動に充ちている。その波動を音楽は「響き」として聴き取り、絵画は「色彩」として感受する。「色は世界の根っこから立ち上がる。色は世界のいのち、諸々の理念のいのちなのだ」(セザンヌ)。世界の根っこから立ち上がる諸々のいのちある理念とは、「法界」に充満する レンマ的知性の、他のものに依らない自己表現にほかならない。 レンマ学は理念の力によってこの根にたどりつこうとする「学」である。『レンマ学』中沢新一 講談社

この記事へのコメントは終了しました。

コメント