日常が稽古

2021/11/21

呼吸時の横隔膜の動きの偏りを見直してきた生徒さんが

ワーク中はだいぶ深い呼吸ができるようになってきたと思っていたのに、フッと歩いている時の呼吸に意識を向けてみたら浅い呼吸になっている気がして、しばらく吐くことに意識を向けて歩き続けてみたところ、歩行がそれまでと随分違った感触で疲れにくくなりました。

私は急ぐ必要のない時でさえ、だいぶ前のめりに生きようとしていたのかもしれないと感じるようになったら、世の中の見え方も少し変わってきて、先生の言う「日常が稽古」の場なのだとつくづく実感しました。

こうして自分がこの身体を作ってきたと度々思い到ると、冗談でも身体のパーツを理想的なものと取り替えたいなどと言いたくなくなりますね。

と報告してくれた。

日常的な動作ほど

習慣が染み付いているから

それを変えていくには

やはり地道さも必要になるけれど

同時にどういう質の地道さかを

常に自らに問う視点を持つことが

習慣を書き換えていく要になる。

そうして習慣が変わるとは

ある意味では

生き方が変わることにも

繋がっていくものかもしれないし

私は、むしろ

それは不可分のものであるように思う。

そのような出来事があったせいだろうか

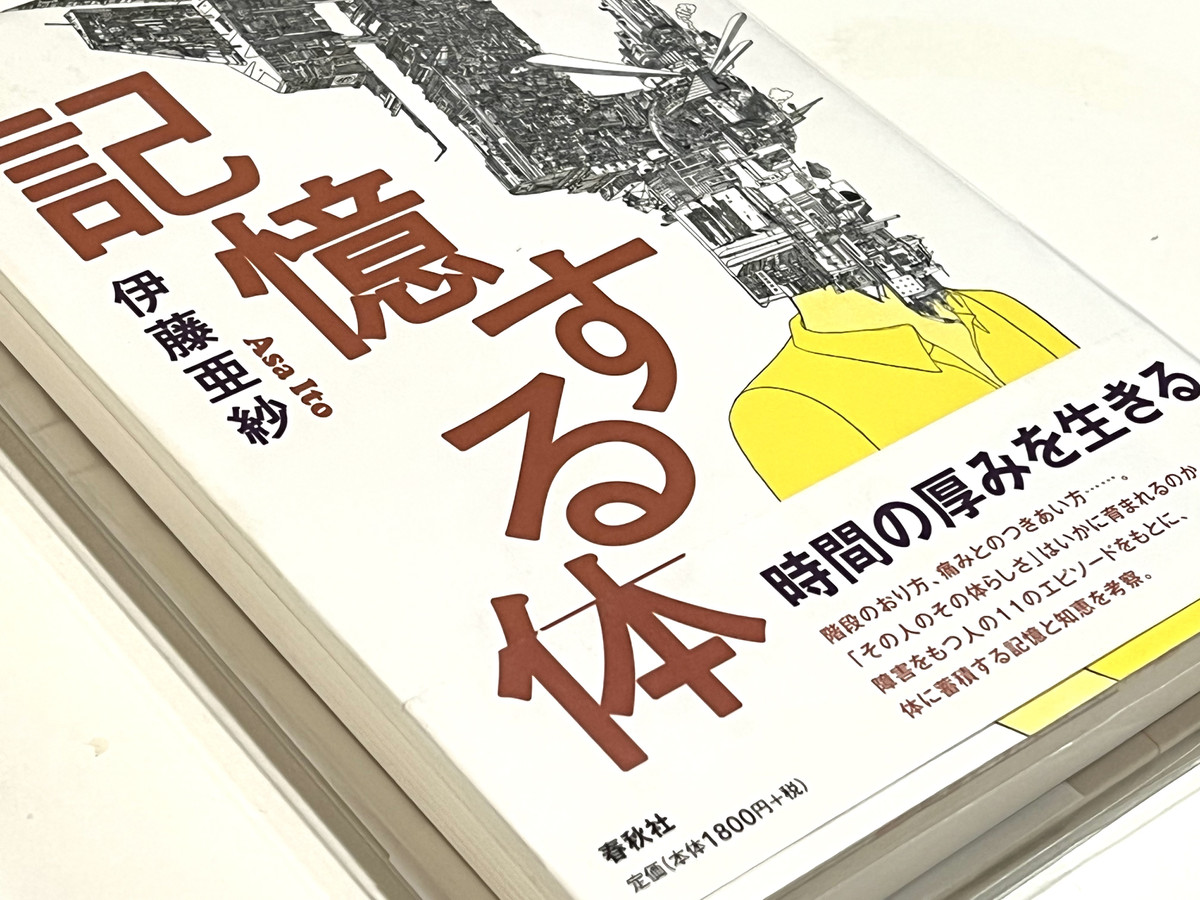

2年ほど前に読んだ『記憶する体』という本を再読してみたくなった。

ある人の体は、その人がその体とともに過ごした時間によって作られています。与えられた条件のなかで、この体とうまくやるにはどうすればいいのか。そんな「この体とつきあうノウハウ」こそが、その人の感じ方や考え方とダイレクトに結びついています。

だとすれば、魔法の薬によって、一瞬で障害が消えるとしたらどうでしょう。確かにわずらわしさから解放されるのかもしれない。けれどもそれは、その体とともに生きてきた時間をリセットすることになる。それは限りなく、自分の体を否定することと同義です。

伊藤亜紗『記憶する体』春秋社 「エピローグ:身体の考古学」より

筋電義手以外にも、VR技術や、人工内耳、遺伝子治療、出生前判断など、私たちの体をとりまく科学技術は日々進歩しています。そして、それに伴って、私たちが自分や家族の体に対して介入しうる「人為」の領域は増大しています。

もっとも、技術があるといつしか使うことが当たり前になり、「使わない」という選択をすることがかえって難しくなるのも世の常です。人間の体に徹底的に介入して、その能力をエンハンスし、体をサイボーグ化していくことが、結果として本人の幸福につながるのかどうかは、また別の問題として考えなくてはなりません。

いずれにせよ、どの時代、どの社会状況にも、それに応じた選択肢の幅があり、それぞれの人がそこから何らかの選択をして、自らの体を作り上げていく。この事実は、いかに科学技術が発達したとしても、変わりません。

伊藤亜紗『記憶する体』春秋社 「エピローグ:身体の考古学」より

日曜日の路上に残った

「子どもたちの遊び」の痕跡。

こういうのを見ると

ホッとすると同時に

「ケン・ケン・パ」したくなる。

この記事へのコメントは終了しました。

コメント