対話の道

2023/07/30

今月の出張講座の中で、ちょっとした首のエクササイズの前の準備として2種類の感覚入力をして、動きの変化を確かめてもらった。

撫でるような、比較的誰もが安心できるような刺激をしただけでも、可動域や動きの質に好ましい変化が現れることもあるが、チクチクと針で刺されたりつねられるような、少し危害の可能性も予測できるような刺激でむしろ好ましい反応が現れる人もいる。

前者の刺激に好ましい変化を感じた人が、後者の刺激を試してみると、明らかに首の動きが悪くなったりもする。

前者が繊細な触圧覚や意識される深部感覚を伝える感覚路と、後者が粗大な触圧覚や温痛覚を伝える感覚路と、刺激が伝わるルートが違う訳だが、いずれも生存のためには大事な感覚。

その時、その人の脳が欲している刺激は前者だったから、好ましい反応が生じたということだが、こんな小さな刺激でも、動きが変わるのを発見する面白さを共有して戴けたなら幸いだ。

「使われれば結びつき、使われなければ失う」

体性感覚や前庭、視覚など無意識のうちに働いてくれている機能は低下していても案外気づけない。

でも、それが最終的に現れるアウトプットとしての、パフォーマンスや痛みや不調に少なからず影響している。

私たちの神経系の大部分は、接触、圧力、温度などの感覚情報を受け入れ、伝達し、処理するように設計されています。私たちが動かず、必要な感覚刺激を受け取らないと、神経系のこの部分が衰え始めます。廃用になると、末梢神経による感覚能力が低下し、その情報を処理する脳の能力も低下します。

Jay Armstrong

What is Z-Health?: The System That Eliminates Chronic Pain and Improves Athletic Performance

身体を把握でき、動きを感じられ、そしてちゃんと見えることで初めて脳は安心してくれる。

すぐに現れる反応も面白いが

やはり、そうした働きかけを日常の中に散りばめて暫く経った頃

あれ?そういえば…と知らず知らずのうちに変化している身体や動きを見出す楽しみもあり、

自分の脳にはどのようなノックが響くのか。

どんな感覚(刺激)を必要としているのか。

そんなことを探っていくと、また少し自分の身体との対話の道が拓けてくる。

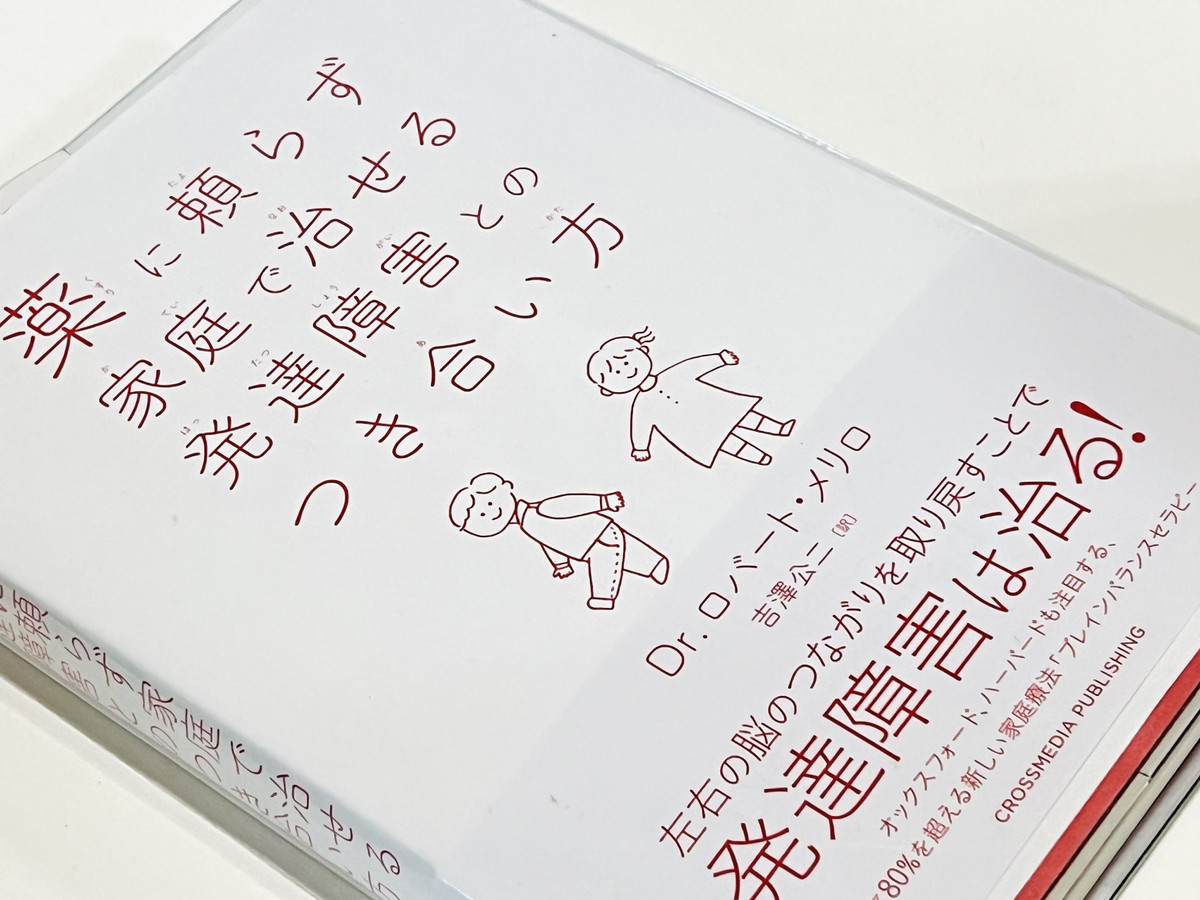

この書籍もとても参考になる。

この記事へのコメントは終了しました。

コメント