違和感のもと

2024/01/28

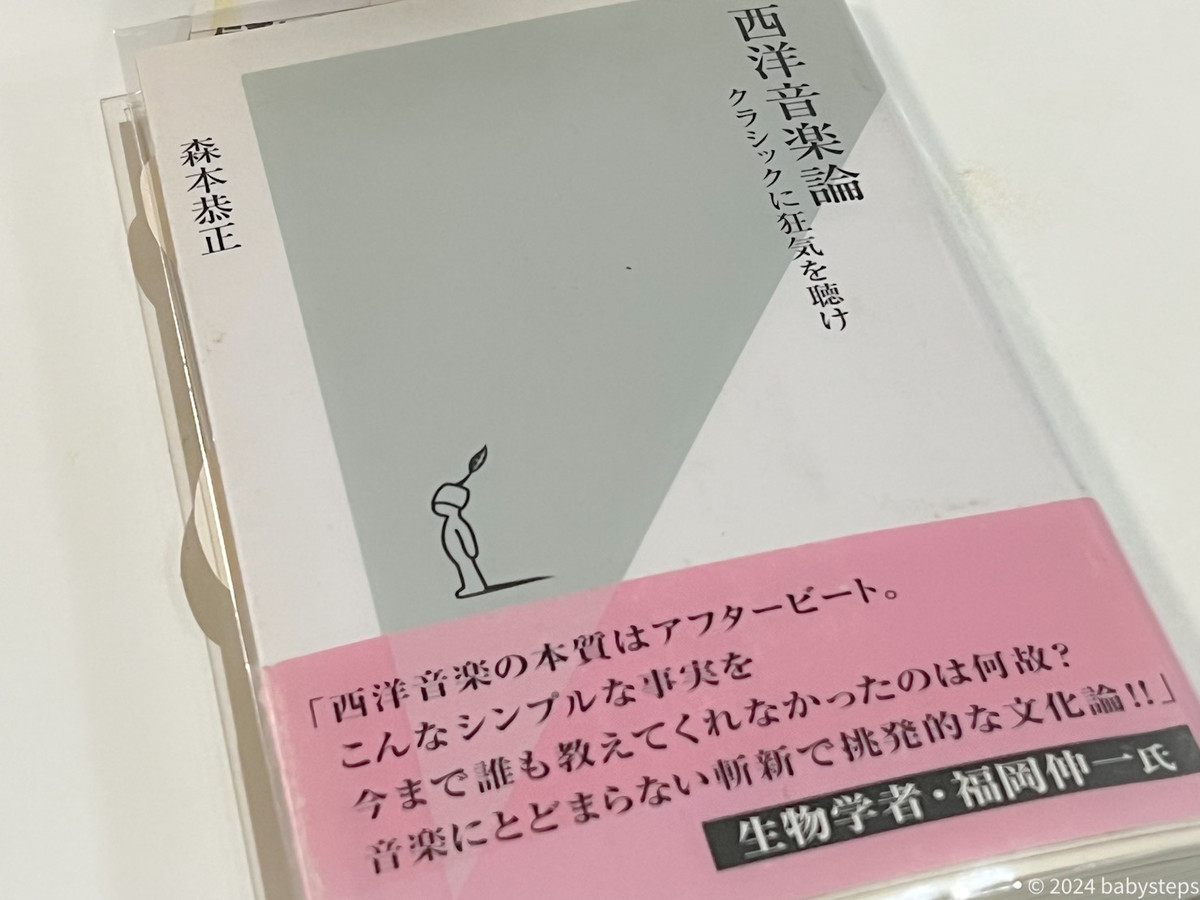

最近読んでとても興味深かかったのが、2011年に出版された森本恭正氏の『西洋音楽論』。

私は例えばワルツステップでも踊る時にカウント、それも特に日本語として「イチ・ニ・サン、ニー・ニ・サン…」と数える様な捉え方をした時の違和感があった。

どこか身体がすんなり「転がらない、うねらない」とずっと感じてきて、でも同じカウントでも英語であったり、海外で学んだ年配の先生がよく口になさっていた「ウン・パッ・パッ…」という様な表現には、余り違和感を覚えることがなかった。

その当時、身体の作りや使い方以前の音楽の聴き方、それも潜在的なレベルで何か根本的な違いがあるのではないかと思っていた。

でも、音楽に明るい訳では無い私には、それ以上その「違和感のもと」を辿る事が出来なかったのだが、この本を読んで初めて、もしかしたらこんなところに由来するのかもしれないと、長年の謎が解けた感じ。

ちょっと長いが、その一節を引用させて戴こうと思う。

「ワーク」の翌日、ウィーンまで送ってもらう車中、「一ト二ト」と言って、一拍を二つに分けて習った小学校の音楽の授業を漫然と思い出していた。

そうだ、日本ではこの下の部分を「裏拍」、 一の部分を「表拍」と呼ぶのだった。だが、この「表裏」という言葉、ヨーロッパにはジャズにもロックにも、そして、クラシック音楽にもない。つまり彼らには、拍子の後拍を「裏拍」として、いわば影の部分と捉える考え方そのものがないのだ。けれども、単に拍を二分するという事なら、クラシック音楽のレッスンでも始終使う。勿論当然ながら一トニトとは言わない。例えば英語ならONE AND TWO AND……だ。

ここまで考えを進めて、私は愕然とし、運転しているドイツ人音楽家のMに思わずこう訊いた。

「ONE AND TWO ANDと言ってみて?」

「え?何? OK。 ONE AND TWO AND」

Mは首を上下にふりながらANDをはっきり強く言った。

「今度はドイツ語で言ってみてくれないか?」

「どうした?よほどワークがこたえたのか? EINS UND ZWEI UND!」

想像した通り、ANDに相当するドイツ語UNDをはっきり強く言った。それは、それまるで私がカリフォルニアやウィーンの音楽大学で恐らく何千回も聞いてきた言い方と同じだった。 「ONE AND TWO AND」、彼らは裏拍のANDを強く言う。ということは、もしかしたらクラシック音楽でも、彼らは裏拍が強いと感じている、つまりアフタービートに感じているのではないだろうか。

しかし、本当か? ウィーンの街並みが見えてくる。 例えばイタリア語ならどうだろう?

ANDにあたる語はE一音だ。極めて短く、これでは強く発音できない様な気がする。しかし待てよ、イタリアでUNO E DUE Eなどと聴いた事がなかった。私はイタリア人演奏家とのリハーサルの記憶を手繰っていた。......そうだ! 彼らはUNO DUE TRE QUATTROと丸ごと置き換えてしゃべっていたではないか!

つまりこういう事だ。 一、ト、ニ、トをイタリア語で言うとUNO E DUE Eとなる。しかし、既に述べた様に、Eという語は、一シラブル(音節)しかなく、これでは裏拍にあたる部分を強く発音できない。だから、一拍目の表をUNOと言った後、その裏をEと言う代わりにDUEを、従って二拍目の表はDUEの代わりにTREとして、その裏のEの代わりに QUATTROと、二拍子を四拍子に置き換えて喋っていたのだ。 これで裏拍にあたるDUEとQUATTROは二シラブルになり、さらに子音も加わって、一シラブルしかないE一語より遥かに強く発音できるというわけだ。

何故そんな事をするのか、彼らが二拍子を四拍子の様に読んでまで、そのような事をする理由は一つしかない。裏拍を強く言いたい(感じたい) からだ。

もしかしたら本当に、クラシック音楽も基本的にアフタービートなのかもしれない。

森本恭正『西洋音楽論 クラシックに狂気を聴け』22-24頁

聴き慣れたクラシック音楽に出会いなおすきっかけを戴いた一冊。

そして、第六章のアメリカの脳神経学者Jil Bolte Taylor博士の講演についてのお話もとても印象的。

この記事へのコメントは終了しました。

コメント