朝の祈り

2025/10/13

週末の朝、家人が観ていたテレビから

聴こえてきた「朝の祈り」

チャイコフスキーの子供のアルバムの一曲目だが

一音一音を慈しむかの様な繊細な響きがとても心地よくて、

その余韻がいつまでも耳に残った。

番組をちゃんと観ていたわけでは無かったので

その時はどなたの演奏か分からなかったが、

なぜかとても気になって後に調べたら江口文子さんだった。

演奏を聴くのはこれが初めてだったが、

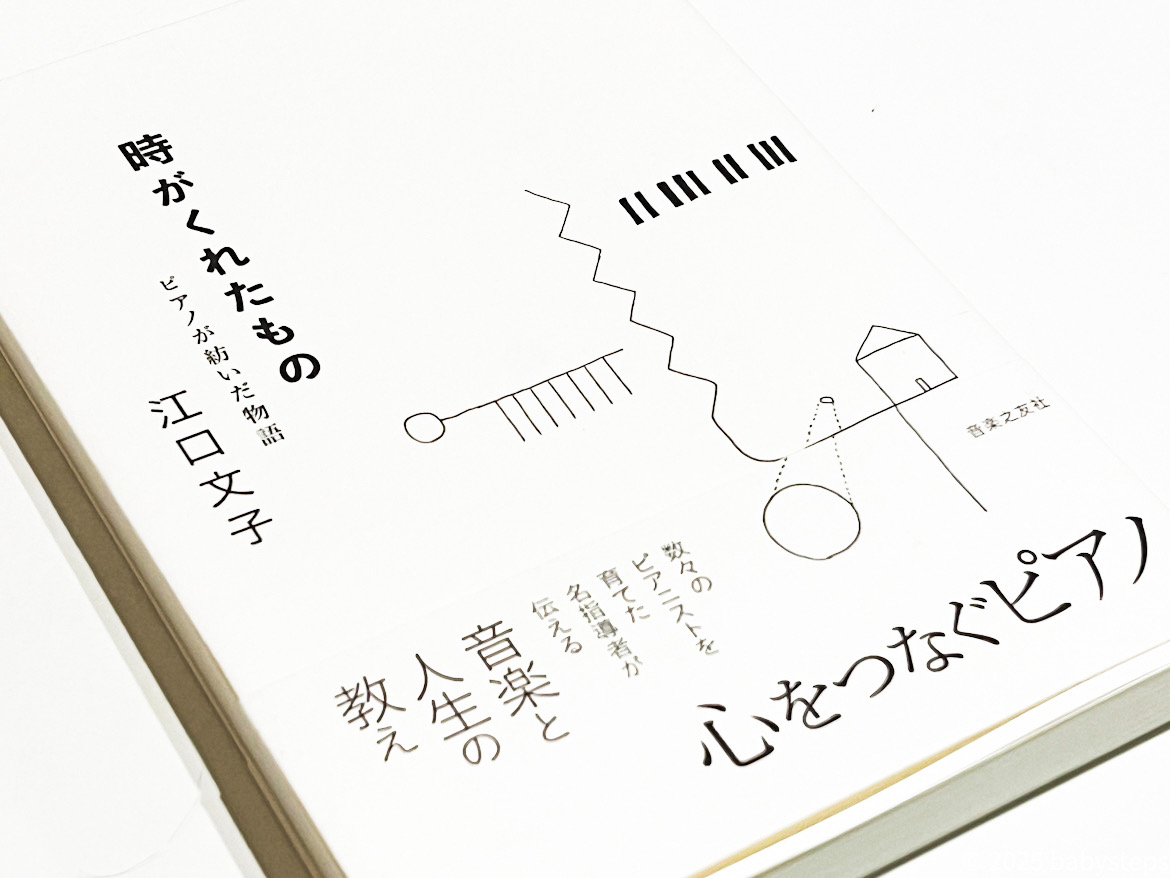

縁あってその著書『時がくれたもの』は読んでいて、

とても好きな本でもあったので

この方の演奏を聴いてみたいと思ったことが

こんな形で叶ったのかと

文章、そしてその余白から受けたものと

奏でる音から受けたものがスッと結びあって

余韻に更に味わいが増すように感じられた。

『時がくれたもの』には

様々なエピソードが綴られていて

音楽に限らず

芸術の道を歩む方にも、導く方にも

見守る保護者の方にも

何かしら響き合うものがある一冊ではないかと思う。

私自身は思春期の頃に

様々な背景があったにせよ、自らその道を妙にものわかり良く諦めてしまった人間でもあり

(大人になってから、それは環境を言い訳にした自分の逃げだったのだろうと思い至ったが)

親として芸術方面を志す娘をみつめつづけてきたことも

遅まきながら芸事にのめり込んだ時期も長くあったり、細やかながらその道を目指す方のサポートを担わせて戴いてきた立場からも

そこに描写されたエピソードを、それぞれの想いをどこかに少しずつ重ね合わせながら、とても感慨深く拝読した。

感覚や言葉にし難いものを伝える言葉は

時に齟齬の可能性をも孕むもので

それでも、その言葉を鵜呑みにしたり信奉したりせず

簡単に「わかった」の安心感や

「分からない」の引き出しに収めたりもせず

試行錯誤しつつも咀嚼し続け

年月が経った、ある時フッと自分の中から生じた言葉が

当時表現されたものとは違っても

もしかしたら、かつて師はこの感じや眼差しを伝えようとしていたのではないか

という風に授かった言葉を温め続ける過程が私は好きだし、

それは自らを育み続けようとする限り、終わりのない孤独な旅でもあるような気がする。

そして導きというのはきっとこんな風に

師弟として身近に関わり合える時期だけではなく

そこから離れても、或いは今生2度とお会いすることが叶わずとも

生涯に渡って自分の奥深くで持続し続けるものなのではないかと思う。

この記事へのコメントは終了しました。

コメント