駆け足で通り過ぎていく秋の徒然

2025/10/17

朝日が昇って暫くの鳥たちの鳴き声は

まるで力強い生命讃歌のオーケストラ。

目を閉じて聴いていると

遠きも近きも、360°から

個性豊かな歌声が響いてくる。

駆け足で通り過ぎていく秋の朝

「おはよう!今日も生きてるよ!」と

謳歌する仲間に入れて貰っている様な気がした。

それを目的にしているわけでは無いが

こんな小さな楽しみも

聴覚とそれを手がかりに空間を捉えようとする働きを使う機会でもある。

加齢で変化していくものも

日々の中で「聴こう、定位しよう」とする

繰り返しが無いよりはあった方が

衰え方にも多少は違いが出てくるのではないだろうか(笑)

先日、OKNアプリについて触れたが

電車に乗るときなども

無意識に必要な刺激を選んでいるものかもしれない。

混雑時はともかく、空いていれば進行方向のどちら側の景色が目に入るところに

座ったり、立ったりする事が多いかとか。

(もっとも、昨今はスマホの画面を眺めているケースが多いのかも^^;)

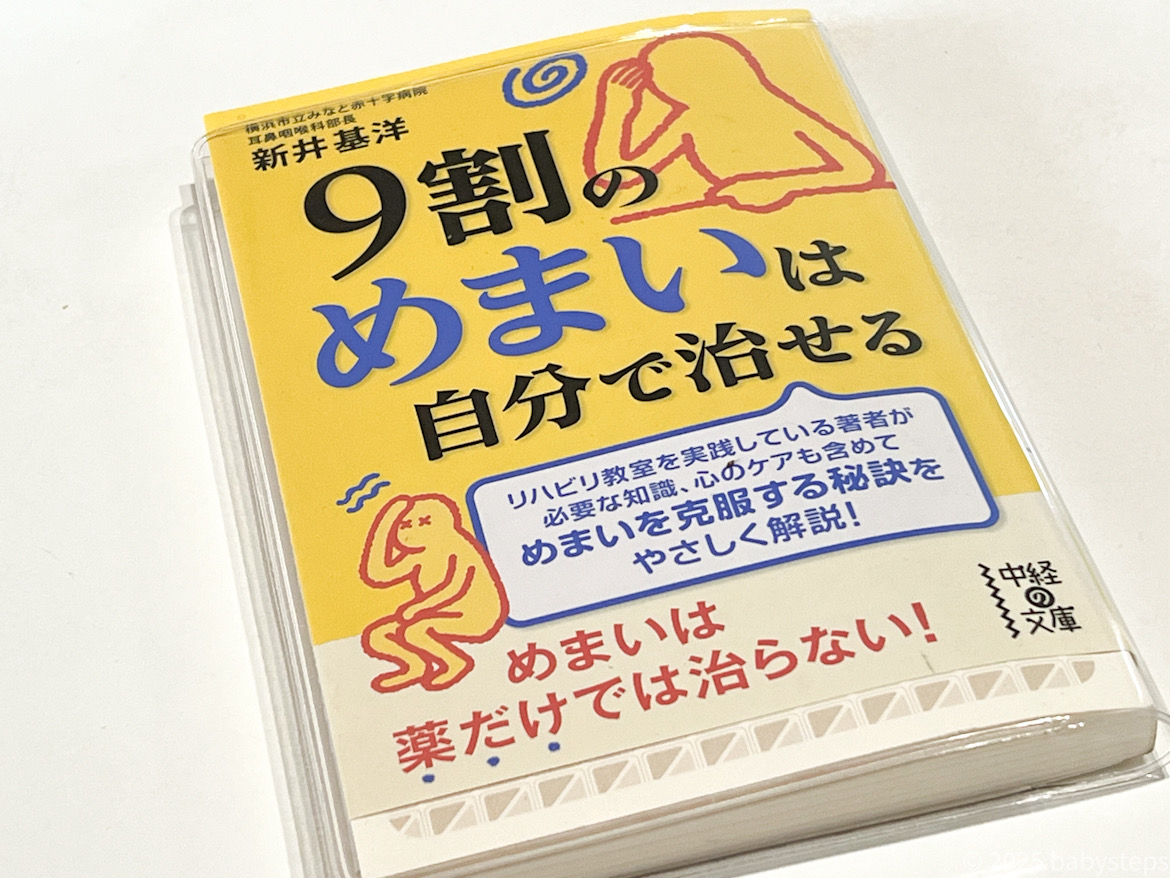

小脳といえば、めまいに悩まされることがある方には

こちらの本も症状を和らげたり、予防をする上で参考になるかもしれない。

タイトルは些かキャッチーだけれど

内容は至って誠実に、大変わかりやすく

小脳を鍛えることの意義や、エクササイズについて解説されている良書。

小脳は、私たちの体においてさまざまな役割を担っていますが、そのひとつに「平衡機能」のコントロールがあります。

前項で、耳の「三半規管」と「耳石器」が平衡機能を担当すると述べましたが、そのほかに平衡機能に関係するものとしては、目から入ってくる「視刺激」、足の裏で感じる体の位置を伝える「深部感覚刺激」があります。

小脳は、これらの3つの刺激を集め、処理をし、体がバランスを維持できるようにコントロールしているのです。

それだけではありません。

小脳にはさらに、耳、目、足のいずれかに何らかの原因で障害が生じ、体のバランスがとりにくくなってしまったとき、欠けたものを補い、なんとかバランスの崩れを解消しようとする働きもあります。これを「中枢性代償」といいます。

たとえば、前項のプロペラ機でいえば、片肺飛行になったら、パイロットはテクニックを駆使してなんとか機体を立て直そうとしますよね。それと同じことを小脳もしてくれるわけです。

実は、こうしたバランスの崩れは、私たちの体ではしょっちゅう起きています。

そのたびに小脳は中枢性代償を発揮して、バランスを立て直してくれているのですが、あまりにバランスの崩れがひどいと、小脳がいくら頑張っても追いつきません。めまいの患者さんに起こっているのは、こういう状態です。片側の内耳の不具合によって生じた左右差が、小脳の中枢性代償をもってしても解消できないほどひどいのです。

しかも、薬でこの左右差を解消することは難しいと前述しましたよね。となれば、小脳の中枢性代償を高めるしかない。

そのための方法が「めまいリハビリ」です。トレーニングでパイロットの技術をさらにパワーアップしていくように、めまいリハビリで小脳を鍛えていくわけです。『9割のめまいは自分で治せる』新井基洋/中経の文庫

この記事へのコメントは終了しました。

コメント