34年前の本から

2021/06/30

本棚を整理していて

30年以上前に出版されたこの本が出てきたので

改めて目を通してみた。

戦後日本の推測統計学分野の確立に尽力なさり

1971年のサリドマイド訴訟で

原告側の証人として催奇の因果関係があることを

統計学的に立証なさった方(wikipeddiaより)の

エッセイ集(越声集)だ。

「完成された数学そのものより、数学の形成過程を学んで欲しい」

と新入生に向けて言葉を贈った氏の考える

学ぶとはどういうことか・・・が

語学の独習についてなども含め

様々なエピソードと共に綴られている。

この時著者が思い浮かべていたであろう

「学生諸君」は34年経った今

50代半ばから60歳くらいだろうかと思うが

今読んでみても学ぶことの多い一冊。

たとえ危険の発生率が100万分の1でも,これは発生しないことと同じではない. 危険に出会った当人にとっては 100%の被害者になるかも知れないのである. とすると,被害者となる可能性のある人たちの,自由意思の下での,同意が予め得てあることが必要である. 新しいものであればあるほど一層未知の事故の起る可能性があり,従ってまた広い見地からの安全性の検討が望まれる.

僅かの限られた専門家たちの検討だけで処理できると思うのは,学者あるいは政治家の中で発生しやすい思い上りに過ぎない. このことは新中国のはだしの医者たちが何を為し得たかを見たイギリスの一外科教授の報告を読めば明らかである.

現体制の下では,研究開発の段階での企業秘密は止むを得ないにしても,市場に出る段階での秘密は許されないと思う. 秘密のままでは被害者となる可能性のある人たちの同意が得られないからである. この段階では資料を公開し,一般市民の検討に十分の時間を与えるべきである. もしこうした手続きが踏まれていれば,サリドマイドは市場に現われなかったろうし, AF-2 はもちろん食品に添加されることはなかったろうし、また高価な原子力船,“ムツ”があのように不様な姿を世界にさらすこともなかったと思う.

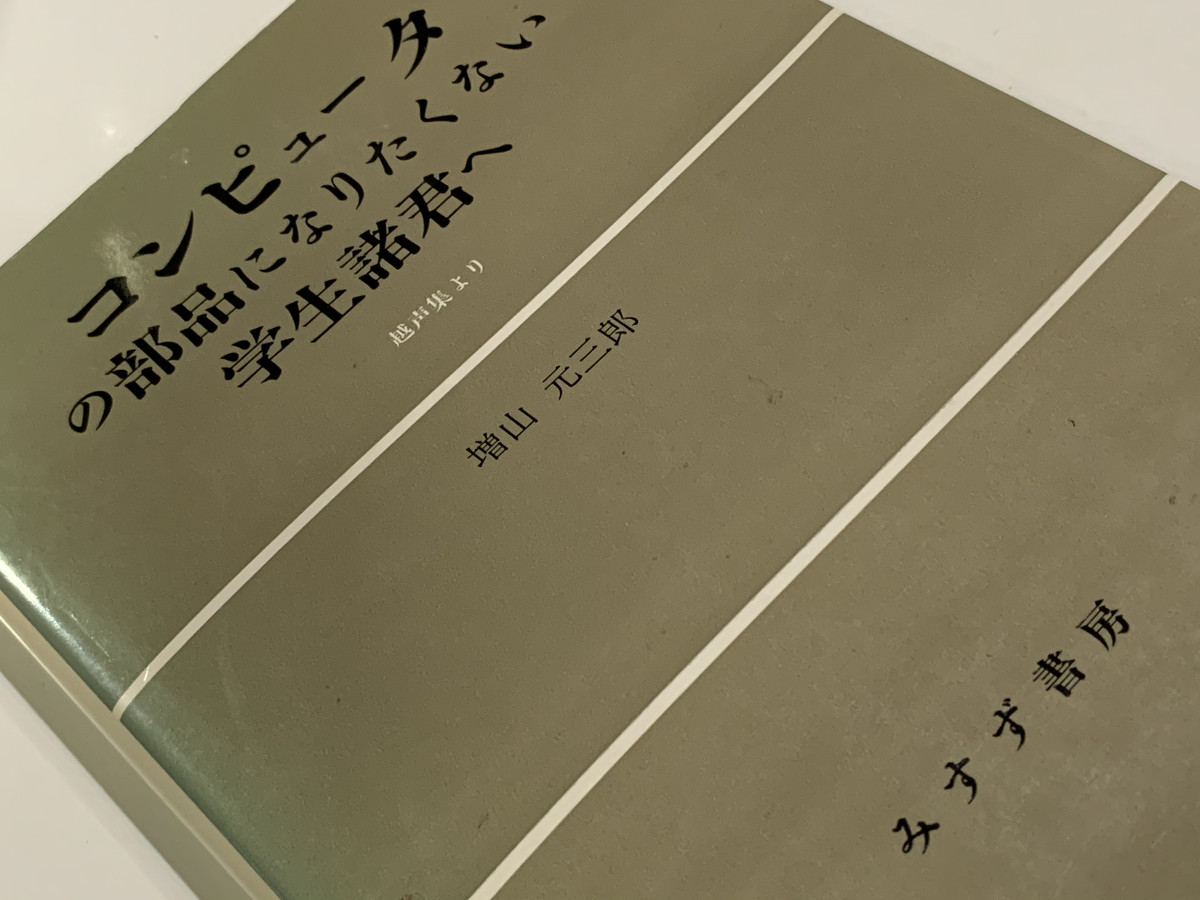

増山元三郎『コンピュータの部品になりたくない学生諸君へ』みすず書房

企業秘に命を譲れない-安全性について-

「天災は忘れた頃にやってくる」

という警句をその講演で発したのは

物理学者でもあり防災学者でもあった寺田寅彦だが

果たして「人災」はいかに・・・

「誓いの碑」の言葉は

今、生きているだろうか。

この記事へのコメントは終了しました。

コメント