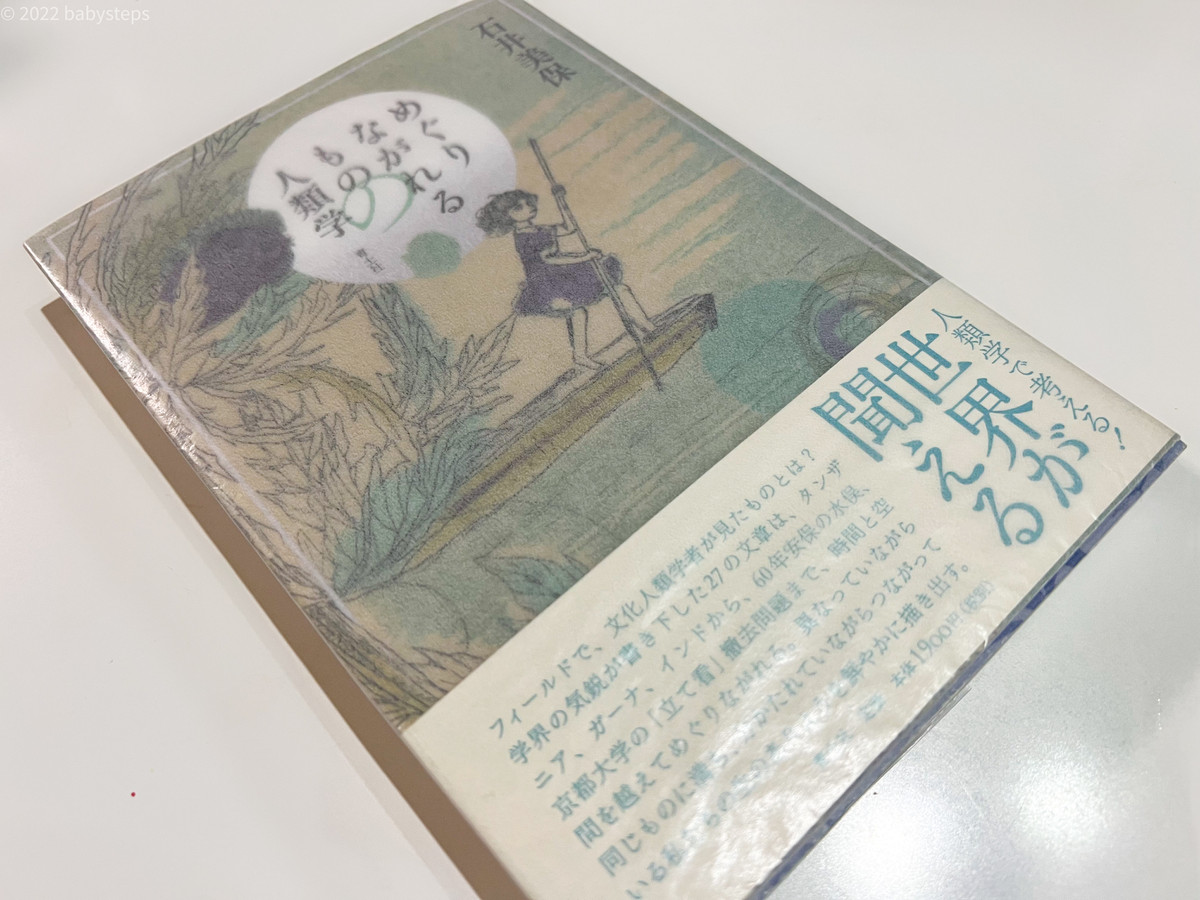

語り声が聴こえてくるような本 石井美保『めぐりながれるものの人類学』

2022/06/26

誰かが引用していた

この本の前書きの言葉に引力を感じた。

そこにもあったように

学術的な論考や民族誌ではなく

随想のようでも、詩でもあるよう。

場と時を様々に移ろうように

断片的で、でもその底流の

同じもの、通ずるものが

読み続けるうちに浮き上がってくる。

読むというより

語りに耳を傾けている

そんな感覚になる

著者の声が聴こえてくるような一冊。

「間」や「余白」「余韻」に

感じること、想うこと、憶うことが

じんわりと広がっていく

素敵な本に出合えた。

ガーナのそれに限らず、精霊祭祀の多くは森や原野といった野生の力と結びついており、アニミズム的な要素を包含している。 アニミズムの語源であるアニマは生命や魂という意味をもつが、それは個々の「もの」自体の状態をあらわすというよりも、何かが生まれ、息づき、現勢化していくことを可能にする環境と、そうした関係性の中にあるものの潜在的な力を意味していると思われる。それは精霊の社のように呪術的な力を喚起する場所のみならず、たとえば発酵のように、生物と無生物を含むさまざまなものたちの相互作用や、それを可能にする環境にもあてはまるだろう。片付けるのを忘れた実験器具の中でいつのまにか進行していた化学反応のように、そうした潜在的な力は予定調和的ではなく、むしろ偶然を介して現れる。そしてまた、偶然を十全にはたらかせるためには、しばしの猶予が必要だ。結果を見越して 手はずを整え、性急に介入するばかりではなく、混沌とみえるものから独自の力と論理が立ち上がってくるさまを待つこと。そしてその自然発生的に現れた力の可能性に気づくこと。

石井美保『めぐりながれるものの人類学』青土社

「隅っこの力」より

この記事へのコメントは終了しました。

コメント