Breathe

2020/11/13

Breathe

先日、学生の生徒さんに

普段、どんな風に呼吸しているかよく感じてみてごらん

と、課題を出した。

それから暫くして、彼女は一つの発見をした。

その発見自体、大人でもなかなか気付けない

鋭いものであったが

何故、そうなるのかを本人なりに考察して

どうすれば解決するかということまで見出してきた。

その一連の過程がとても面白かったと連絡をくれた。

解決の方法を早く知る事より

小さな課題から

観察し、仮説を立て、

これまでの学びから

自分の答えを見出すまでの過程に

面白みを感じる経験を

せめて、この道ではたくさんして欲しいと思う。

読書

オフの日、実家の庭仕事の合間に

暖かな陽射しを浴びながらお気に入りの文庫本を読むのが

小さな、でも至福のひと時だ。

何となく世の中が騒ついている時は

単行本の他に、持ち歩き用の文庫まで買ってしまった

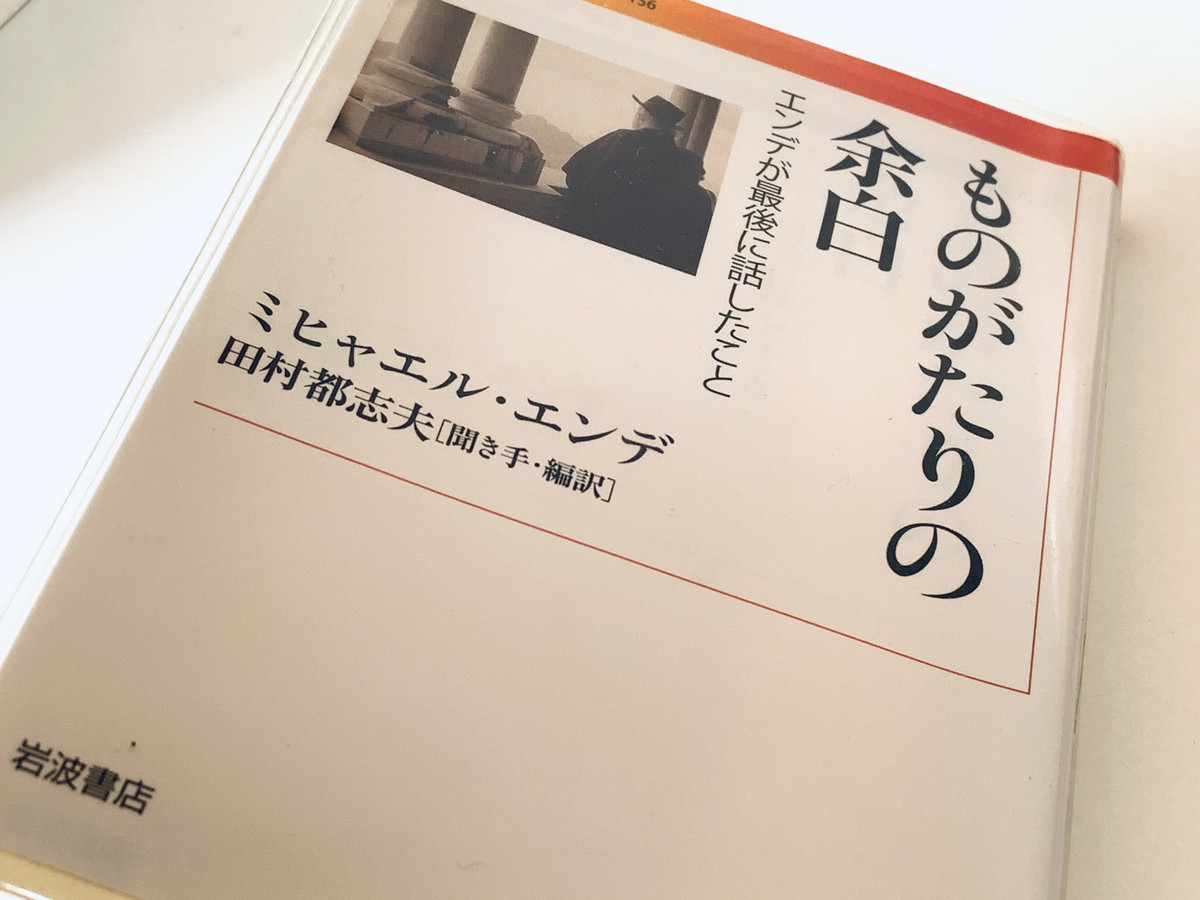

この1冊が良い。

エンデ この世界にある、別の思考形式には、破局がおとずれないとしましょう。

NHKの河邑さんが持ってきた、(下方へ湾曲した)馬蹄形の線が描かれた絵について話したときのことを覚えていますね。するとこう言えるんじゃないでしょうか。一つの発展の線は底点を通りますが、別の発展の線はその少し上をゆくということになると。そうであれば、たとえば底点を通る人々は、ある特定の地点からは、実際に霊的なものを維持してきた人々の存在に頼らなければならないわけです。それを再び見いだせるように。

なぜなら、底点を通る人々が独力でそれを見つけられるかどうかは疑わしいからです。

おそらく、別の世界感覚を捨てなかった、別の人々がそこにいなければならないでしょう。そして助け出さねばならないと思います。そうなると、すべては「与え、そして受け取ること」になるわけです。一方は、他方がしない経験をした。そしてまたその逆でもある。そして、そうすることで、お互いに補うことができるんです。みんながこの底点を通らなければならないのでしたら、どのようにして、そこからふたたび出ればよいのか、わたしにはわかりません。『ものがたりの余白 エンデが最後に話したこと』

ミヒャエル・エンデ 田村都志男[聞き手・翻訳]/岩波現代文庫

この記事へのコメントは終了しました。

コメント