見ることと、舌と、動くことのハーモニー

2021/05/08

昨夜のレッスンのことを綴りながら

見ることと、舌と、動くことのハーモニーについて

つらつら考える時

三木成夫氏の言葉のいくつかが思い出され

久しぶりに「三木ワールド」に触れたくなった。

長くなるが

その思い出された言葉が含まれている一節を

備忘録として引用させていただこうと思う。

こうした口の内外のすべてを動員した感覚・運動の共同作業でもって、乳児たちは、後年もはや口にすることのない、食物以外のあらゆる感触を心ゆくまで味わいつくすのであるが、内臓感覚を鍛えるこれ以外の方法はなかろう。細菌を理由に、彼らからこの営みを奪おうとすれば、それは、まさにそのために天から授かった腸管リンパ系をなしくずしに骨抜きにする、おそろしい去勢の行為と知らねばなるまい。

さて、幼児たちは、やがてこの口の過程を卒業し、もはや内臓とは関係のない「手と目」の両者だけで満足するようになってくる。そこでは、この二種の触角による"撫で回し・舐め回し"の感覚・運動の共同作業が営まれるのであるが、そのうち、ここから手を退き、ついに目玉という、たった一つの触角でもってこと足りる世界が開かれてくることになる。

幼児たちが、目につくものは見さかいなく手に取っていたものが、しだいに眺めるだけで満足するようになるのは、こうした経緯からであるが、ここで、しかし大切なことは、この最後に残った目玉による舐め回しの奥底には、かつてえんえんと続けられてきた本物の"舐め回し"の記憶が、そこではかけがえのない礎石となって、そうした視感覚をしっかり支え続けている、というこのひとことであろう。

コップの「円さ」を実感するためには、その縁をなぞり続けた、かつての口唇の記憶の丈夫な裏打ちが不可欠であるという。こうして見ると、豊かに育った内臓の感受性というものは、たんにからだの内部に光を当てるだけのものではない。とくに入口の領域のそれは、ものの「すがたかたち」いいかえれば、その「こころ」を感じとるための、隠されたつっかい棒になる――といったことが、以上で明らかになったのではないかと思う。

三木成夫 『海・呼吸・古代形象ー生命記憶と回想』うすぶな書院

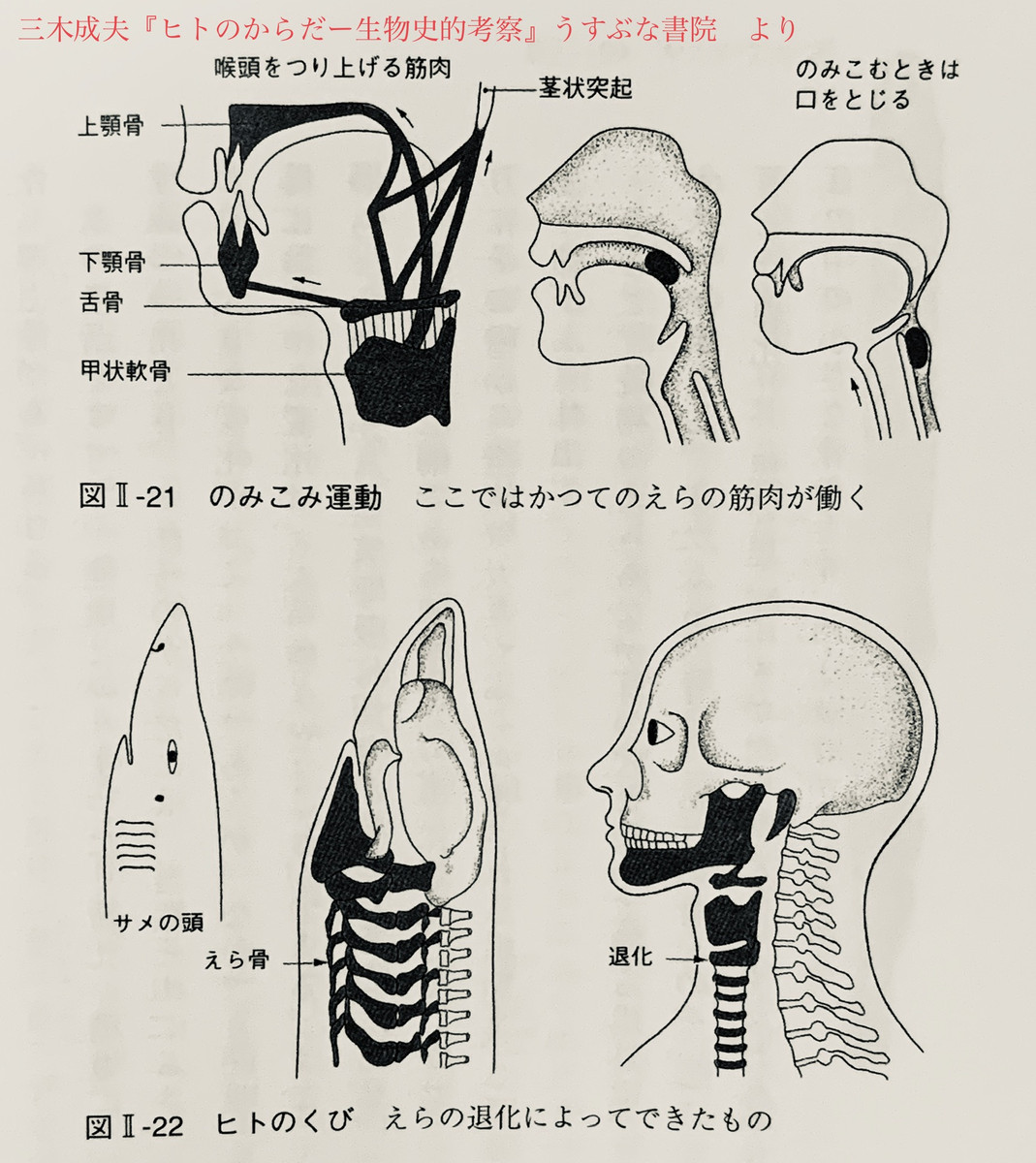

ところで、われわれの口からのどにかけての筋肉は、すべて腸管の壁の筋肉の延長で、植物性筋肉に属する。これにくらべ、舌の筋肉は体壁の筋肉がくびの前面から口の底にもり上がったもので、あくまでも動物性筋肉の一部と考えられる。

したがってこれは、体壁から手足が突出することと同じ意味をもったもので、舌は口の中にはえた腕ともいうことができよう。

"のどから手が出る"というのは、このことを表現したものであろうか。

このように、上陸当時は舌で行なわれた捕食運動が、やがてくびができて自由自在に動くようになると、それが捕食の主役となるが、なかにはゾウのように、鼻の筋肉がこの役をひき受ける場合もある。

こうしたなかにあって、特に霊長類では、個体運動から解放された手が、しだいにこの任にあたるようになる。つまり、手でつかんだ獲物を口まで運ぶことであるが、ついにヒトではこの手をもちいて料理をはじめるようになる。すなわち切り刻み、あるいは火にかけて、やわらかく食べやすい食物にかえるのである。

三木成夫『ヒトのからだー生物史的考察』うすぶな書院

ナチュラリゼーションにも顎のワークの一環として

舌を動かすワークもあったり

世の中にはあいうべ体操のようなエクササイズもあり

もちろんそれらも舌癖をリセットしていくために

有意義なことだと思うが

乳幼児の頃の「舐め回し」という探索行動や

生物史的な観点からも眺めてみると

「内臓感覚が体壁運動で支えられている舌」というものを

筋トレのように鍛えたり、ストレッチしたりというよりは

内臓の感受性で口の中のアームスを運ぶように

柔らかく、軽やかに動かすようなイメージでワークしたくもなってこないだろうか。

ちなみに

最初に引用させていただいた文のタイトルは

「内臓の感受性が鈍くては世界は感知できない」

なのだ。

今日も爽やかな1日になりそう。

この記事へのコメントは終了しました。

コメント